子どもたちの創造性や感性を育むことの重要性が、近年ますます注目されています。しかし、受験や習い事に追われる現代の子どもたちが、のびのびと創造的な活動に取り組める機会は、意外にも限られているのが現状です。

東京都東大和市にある『東大和チャーチルアートスクール』は、そんな課題に独自のアプローチで取り組んでいます。「技術指導を通じた創造性の育成」という教育理念のもと、単なる絵画指導にとどまらない、総合的な美術教育を展開しているのです。

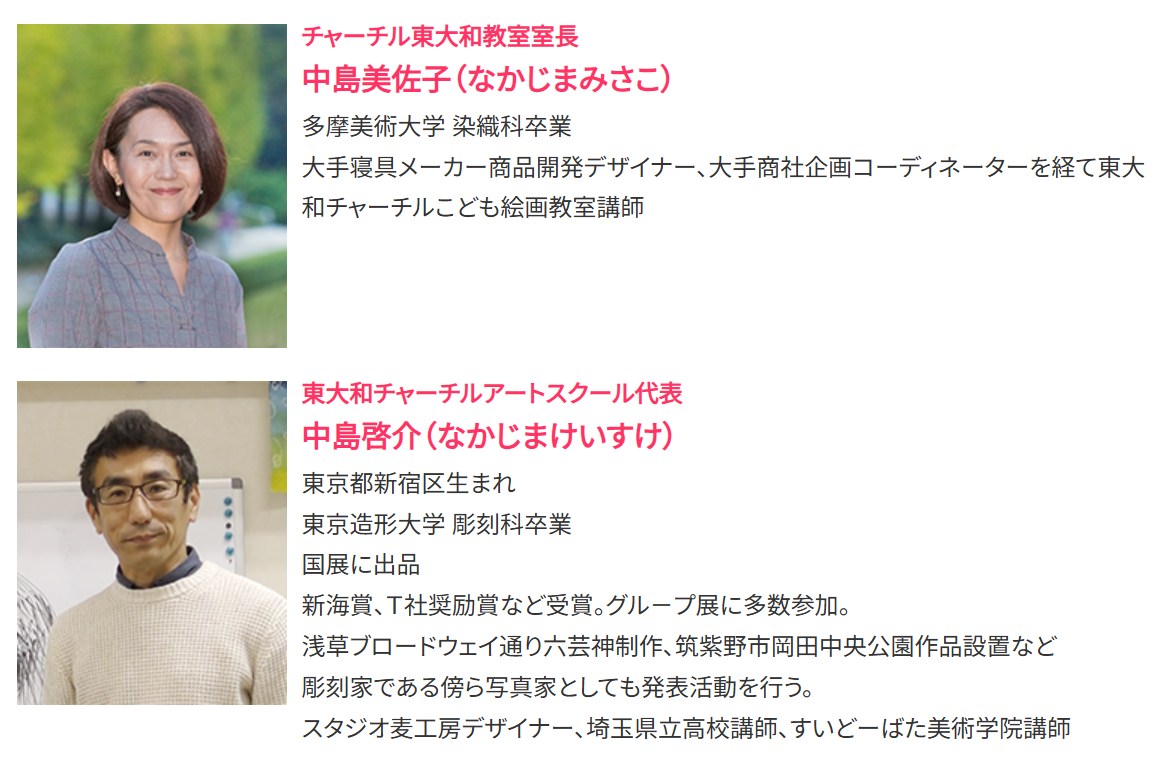

代表の中島啓介氏は美術予備校講師として、室長の中島美佐子氏は企業デザイナーとして、それぞれ豊富な経験を持つお二人。今回は、お二人に子どもたちの潜在能力を引き出す独自の指導メソッドについて、詳しくお話を伺いました。

“才能は技術でこそ開花する” ー 中島流・美術教育の哲学

ー中島さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『東大和チャーチルアートスクール』の特徴と指導内容について、教えていただけますか?

中島啓介代表(以下敬称略):弊教室は、小学生から高校生を対象とした造形絵画教室として運営しています。現代の子どもたちは勉強や塾で忙しく、自然の中で冒険する機会が限られています。そこで私たちは、絵を描いたり造形物を作ったりする活動を通じて、頭と手を使った創造的な冒険を体験してもらうことを大切にしています。

単に絵を描くだけでなく、考える力や物を作り出すプロセスを学ぶことで、様々な分野で活かせる力を育てていきたいと考えています。そのために、遊びながらも技術が身につく課題作りに力を入れています。

中島美佐子室長(以下敬称略):特に重視しているのが、手を動かすことの重要性です。物を作り出す時のプロセスを考え、実際に手を動かすことで、自然と完成に近づいていく。その過程で器用さも身についていきます。これは将来、どのような道に進んでも必ず役立つ基礎的な力になると確信しています。

美術教育への深い想いと設立経緯

ーご夫妻がこちらの絵画教室を始められたきっかけについて、お聞かせください。

中島(啓):私は美術大学予備校の講師として、高校3年生の指導に携わってきました。その中で気づいたのが、多くの生徒に「物事を正直に捉える力」が不足しているということです。勉強一辺倒で頭でっかちになってしまい、本質的な観察力や表現力が育っていない。そういった課題意識から、幼少期からの適切な美術教育の必要性を強く感じました。

特にデッサンの指導を通じて実感したのは、頭で考えすぎてしまうと、目の前のものを正直に捉えることができなくなってしまうということです。物を素直に見る力、それを表現する技術、この両方をバランスよく育てていく必要があります。

中島(美):私は企業でデザイナーとして働いていましたが、結婚を機に子育てと両立できる新しい挑戦を考えていました。それまで製品開発で培ってきたスキルと情熱を子どもたちの教育に活かせないかと考え、夫婦で教室を開くことを決意しました。

子どもたちと接する中で、どのような課題を提供すれば彼らがより楽しく、より効果的に学べるのかを常に考えています。子どもたちの喜ぶ顔を見ると、さらに良い指導方法を開発したいという意欲が湧いてきます。

なぜ「自由な表現」から ‟始めない” のか ー 技術重視の理由

ー他の絵画教室との違いについて、特徴的な点を教えてください。

中島(啓):多くの絵画教室では、子どもの自由な発想を重視するアート志向のアプローチを取っています。しかし私たちは、まず基礎となる技術や物の捉え方を丁寧に指導することから始めます。というのも、本当の意味での自由な表現は、様々な経験や技術を積み重ねた上で生まれてくるものだと考えているからです。

また、私たちはデザイン的な視点も重視しています。アートが自己表現に重きを置くのに対し、デザインは他者とのコミュニケーションを考慮する必要があります。作品が相手にきちんと伝わるかどうかを意識することで、より豊かな表現力を育むことができます。

中島(美):技術面の指導を特に重視していますね。例えば、材料の特性や道具の使い方など、具体的なコツを細かく教えています。これにより、子どもたちは家でも制作を楽しめるようになりますし、習得した技術は将来的にも活かせます。

また、生徒との会話を大切にしており、教室が第二の家のような居心地の良い場所になるよう心がけています。相談事にも乗りますし、時には生活面でのアドバイスもします。ただし、単なる注意や指導ではなく、必ず理由を説明するようにしています。技術指導を通じて、生活に役立つ知恵も伝えていければと考えています。

“小学生だからこそできること” ー 感性を育む最適な時期

ー幼少期からの美術教育について、どのようにお考えですか?

中島(啓):美術教育の早期開始は非常に重要だと考えています。特に、集中力を養う機会を作ることが大切です。勉強は往々にして詰め込み式になりがちですが、自発的に楽しみながら集中力を養える機会を提供することで、学習全般にも良い影響を与えることができます。

中島(美):ただし、弊教室では幼稚園児は受け入れていません。理由は、私たちの指導方法が対話を重視しているからです。理解力がある程度育ってから、つまり小学生になってからの方が、より効果的な指導が可能だと考えています。

その代わり、幼稚園児の時期は家庭で自由に絵を描いたり、物を作ったりして過ごしていただければと思います。小学校低学年から始めれば、感性や物の捉え方を十分に育てることができます。

プロの視点で設計された学びの階段 ー 充実のカリキュラム

ー様々なコースを提供されているとのことですが、それぞれの特徴について詳しく教えていただけますか?

中島(啓):基本となる「こども絵画教室」では、週1回、小学生を対象に基礎的な造形技術と表現力を育てています。ここでは遊び感覚で取り組める課題を通じて、創造性と技術の両方を伸ばしていきます。

中学生・高校生向けには、より専門的な2つのコースを用意しています。

1つは美術系進学を目指す生徒のための受験対策コースです。デッサンの基礎から実践的な技術まで、美術予備校での指導経験を活かした本格的なカリキュラムを展開しています。

もう1つは、イラストや漫画を描きたい生徒向けの基礎デッサンコースです。プロのデザイナーならではの視点で、物の捉え方や表現技法を丁寧に指導します。このコースでは特に、「正確に見る力」と「イメージを形にする技術」の習得に重点を置いています。

将来的には、浪人生も含めた美術大学受験のための特別コースも検討しています。美大受験は技術面だけでなく、精神的なサポートも重要です。私の予備校講師としての経験を活かし、受験生一人一人に寄り添った指導を提供していきたいと考えています。

中島(美):各コースに共通しているのは、「技術を通じて創造性を育む」という私たちの教育理念です。例えば、基礎デッサンコースでも単に描き方を教えるだけでなく、なぜその技術が必要なのか、どのように活用できるのかまで、丁寧に説明しています。

また、全てのコースで対話を重視しています。課題の意図を理解し、自分の表現したいものを明確にすることで、より効果的な技術習得が可能になります。生徒一人一人の目標や個性に応じて、柔軟にカリキュラムを調整していることも特徴です。

このように、各コースは明確な目的と体系的なカリキュラムを持ちながらも、生徒の状況に応じて柔軟に対応できる設計となっています。幅広い選択肢を用意することで、様々な目標や夢を持つ生徒たちの可能性を広げていきたいと考えています。

「絵の才能がない」は誤解だった ー 実は誰でも描けるようになる理由

ー「絵の才能」についてどう考えますか?技術指導との関係性も含めて教えてください。

中島(啓):美術は「センス」の問題だと思われがちですが、実際はそうではありません。例えば、陸上競技で走り方の技術を学ぶことで記録が伸びるように、美術も適切な技術指導があれば必ず上達します。

技術は決して堅苦しいものではありません。音楽ほど厳密な練習を必要とせず、遊びながら繰り返し取り組むことで自然に身についていきます。特に小学生は素直に技術を吸収できる時期なので、この時期からの指導が効果的です。

ただし、高学年からでも決して遅くはありません。むしろ重要なのは、「これで本当に上手くなれるのか」という疑問や不安を持たずに、素直な気持ちで取り組めるかどうかですね。

“Challenge Art Children” (チャーチル)ー 子どもたちの新しい冒険の始まり

ー最後に、『東大和チャーチルアートスクール』への入会を検討されている方へメッセージをお願いします!

中島(啓):子どもの可能性を信じ、私たちの指導方針を理解していただける方のご入会をお待ちしています。時には難しい課題にも挑戦しますが、それは子どもの成長に必要なプロセスです。保護者の方には、その過程を信頼して見守っていただければと思います。

中島(美):教室名の「チャーチル」には、「Challenge」「Art」「Children」という意味が込められています。子どもたちには、様々なことにチャレンジしながら、楽しく創造的な活動を続けてほしいと願っています。

絵を描くことが好きな子はもちろん、あまり得意ではない子も大歓迎です。遊びながら制作していくうちに、いつの間にか器用になっていることも多いんです。ぜひ気軽に体験に来ていただければと思います。