大阪市平野区および西区で、幼児からシニアまで幅広い年代に書道を指導する「せいとう書道教室」。

「文字も心も整える」をモットーに、単なる技術習得にとどまらず、書道を通じた心の成長と日本文化の継承を重視した指導を行っています。代表の守殿さんに、同教室の指導方針や今後の展望についてお話を伺いました。

昭和の風情残る落ち着いた空間で学ぶ書道教室

ー教室の概要について教えてください。

守殿:当教室では「文字も心も整える」をモットーに、幼児からシニアまで幅広い年代の方にかな書、漢字、ペン字を教えています。

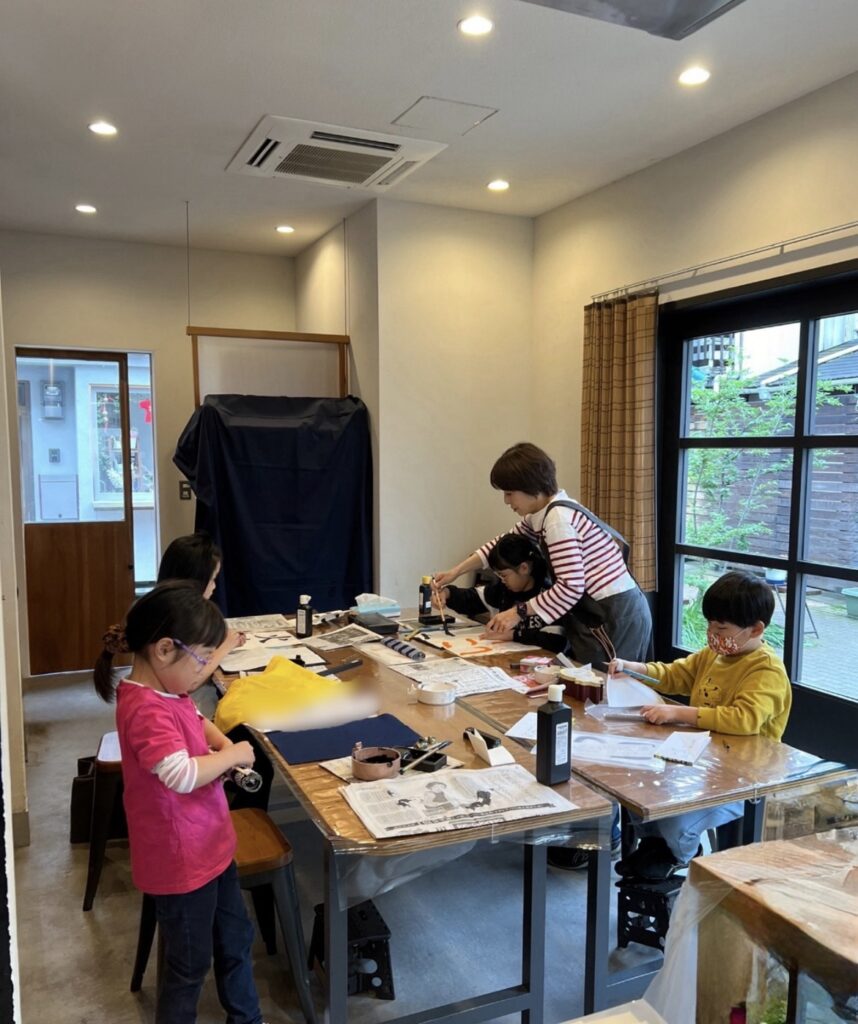

教室は長屋をリノベーションしたレンタルスペースで行っており、昭和の風情が残っている落ち着いた空間でお稽古をしていただけます。

特徴としては、まず「書くことの楽しさ」を知ってもらうことを大切にしており、書道文化への関心や理解が深まるよう、工夫を凝らしながら丁寧な指導を心がけています。

生徒さんは主に近隣の方が多く、年代別でクラス分けをすることで、それぞれに適した指導を行っています。

5年間の歩みと書道への想い

ー教室を始めたきっかけや経緯について教えてください。

守殿:小学生の時にお習字教室に通い始めたのがきっかけで書道を始め、大学時代に師範の免状を取りました。会社員になった後は、休日に文化センターで8年程書道を教えていました。

出産を機に退いたのですが、子育てが一段落したのをきっかけに、以前から興味のあった「かな書道」を土橋靖子先生に師事し、改めて書道の奥深さや楽しさを実感しました。

この経験から、もう一度多くの方に書道の魅力や楽しさを伝えたいと思い、教室を再開することになりました。おかげさまで、この4月で5周年を迎えることができました。

実体験を重視した独自の指導法

ー他の書道教室にはない特徴や、一番のアピールポイントを教えてください。

守殿:文字が上達するのはもちろんですが、書くことによって「心も整える」ということを重視しています。もう一つは、実体験をしてもらうことで書道文化に触れてほしいというのを大きな軸にしています。

例えば、子どもたちの中には、落ち着かない気持ちで教室に来る子もいます。そうした場合でも、書き始める前に深呼吸をして気持ちを切り替えることで、自然と集中しやすくなります。

文字を書く時間を通して、心を整えることの大切さも感じてもらえたらと思っています。

実体験については春に、奈良で墨作り体験と筆作り体験を希望者に実施しています。実際に見て、触れて、感じることでその後のお稽古にも熱が入ります。

秋には、教室の作品展を地域の図書館で行っています。その作品作りでも、紙のシワを伸ばして加工する裏打ち作業や、仮巻軸に仕立てる表具の作業も実際に体験してもらうことで、書道文化への関心や理解が高まると感じています。

年代に応じた指導方針と多彩なコース展開

ー生徒へ指導する際に、特に意識していることや方針などを教えてください。

守殿:子どもたちについては、形ももちろん大切ですが、生き生きした字が書けているかということにも注目しています。そして、段階に応じて力を伸ばしながら、将来、実生活でも書く力が役立つようにという思いを込めて教えています。

大人の方については、趣味として書道を始めてみたいという方が多いので、まずは楽しくリラックスして書の時間を過ごしていただくことを意識しています。

ー教室で提供しているコースやプランについて教えてください。

守殿:幼児から中学生の学生部は、月3回の稽古を行っています。中学生になると、かなとペン字も勉強します。全国の書道展に出品する作品制作にもチャレンジしています。

高校生以上の一般部については、基本は月2回か3回で、漢字、かな、ペン字のコースを用意しています。その中から好きなものを選んでいただけるほか、月1回の単発コースも用意しています。

文化の継承と新たなチャレンジへの想い

ー今後より強化していきたい部分や、取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

守殿:書道は生涯通じて続けられる習い事だということを多くの方に知っていただきたいと思っています。今年の春から、自分が学んでいるかな書道に関心を持ってくださる方に出会いたいと思い、別の地域でもクラスを開校することにしました。

今後も地元の教室を大切にしつつ、かな書道の美しさや奥深さをより多くの人に届け、次の世代へ繋いでいけるよう自分自身も学びを続けながら教室も発展していければと考えています。

ー最後に、記事をご覧の方に向けたメッセージをお願いします。

守殿:現在も子育てや実親の介護を行っており、悩みや葛藤もあるのですが、そんな中でも書道に向き合う時間が心の切り替えとなり、大切な習慣になっています。

そうした経験を生かして、一人ひとりの背景や気持ちに寄り添う先生になっていきたいと思っています。書道を始めてみたいと迷っている方がいらっしゃれば、ぜひ一度声をかけていただきたいです。