発達障害支援の需要が高まる中、支援の「質」をいかに担保するかが大きな課題となっています。東京都新宿区で発達障害支援を行う『特定非営利活動法人 いっと』は、心理の専門家(公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士・学校心理士。以下「心理士」という)による質の高い支援を提供し、一人ひとりの特性に合わせたきめ細かなアプローチで注目を集めています。

同法人は、児童発達支援や放課後等デイサービスを中心に、心理検査や外来相談など、多岐にわたるサービスを展開。特に、ほとんどのスタッフが心理士の資格を持つという強みを活かし、専門的な見地からの支援を実践しています。

今回は、同法人の理事長を務める新村博隆氏に、発達障害支援の現状や課題、支援に対する想いについてお話を伺いました。大学時代からの経験を活かし、「その子らしさ」を大切にした支援を追求する新村氏の言葉からは、一人ひとりの可能性を信じ、寄り添い続ける姿勢が感じられます。

発達障害支援のエキスパートとして

ー新村様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まず、『特定非営利活動法人 いっと』では、どのような方を対象に、どのようなサービスを提供されているのでしょうか?

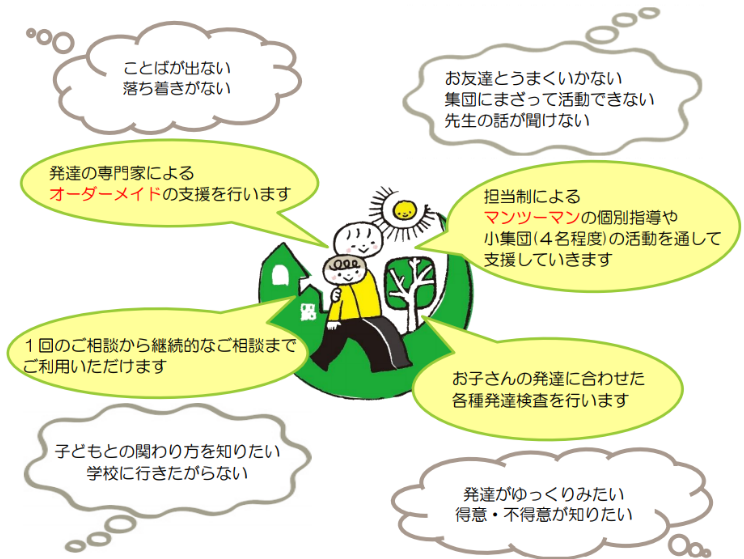

新村博隆 理事長(以下敬称略):主に発達障害のあるお子様や発達にサポートが必要なお子様を対象としています。

事業としては大きく2つあり、児童福祉法に定められている事業である「児童発達支援と放課後等デイサービス」と、法定外自費事業の「外来相談」があります。

法定内の事業は18歳までのお子様が対象ですが、自費の方は成人の方も対象としており、年齢の制限は設けていません。

ー具体的にはどのようなサービスを提供されているのでしょうか?

新村:メインとなるのが1対1での個別支援です。利用者一人ひとりのニーズに合わせて、アプローチの仕方を変えながら支援を行っています。また、小集団支援も実施しており、同年代のお子様との関わり方を、集団活動を通じて学んでいただいています。心理の専門家として、お子様の特性をしっかりと見極めた上で、その子に合った最適な支援方法を選択しています。個別支援では、標準化された心理検査も活用しながら、客観的な根拠に基づいた支援を提供しています。

「発達障害」という言葉の広がりと、支援現場の変化 ー 多様性時代における新たな課題

ー発達障害支援の現場について、最近の状況を教えていただけますか?

新村:発達障害という言葉自体の認知度が広がってきており、診断を受けるお子様も増えてきています。しかし、これは単に増えているというだけでなく、社会の変化も大きく影響していると感じています。多様性という観点から、いわゆるマイノリティの方々が声を上げることができたり、理解されやすい社会となってきた面もあります。

また、支援の需要も年々増加しており、それに伴って児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する事業所も増えてきています。ただし、量的な拡大と同時に、支援の質をどう担保していくかが重要な課題となっています。

学生時代のボランティアから法人設立へ ー “子どもたちの純粋な姿”が原点となった20年以上の支援活動

ー新村様が『いっと』を立ち上げられた経緯について、詳しくお聞かせください。

新村:私が障がいのある方々の支援に携わるようになったのは、大学時代にさかのぼります。当時、心理学科に所属していた私は、障がいのある子どものボランティアサークルに入会しました。特に印象に残っているのは、大学1年生の時の夏季合宿での経験です。障がいのあるお子様との関わりを通じて、その純粋さに強く心を動かされ、「この子たちの力になりたい」という思いが芽生えました。

その後、前職では放課後等デイサービスや児童発達支援の立ち上げに携わり、東京都練馬区で事業を展開していました。その中で、支援の質の重要性を強く実感するようになりました。世の中には様々な支援が存在しますが、実際の現場では一人ひとりに合わせた柔軟な対応が必要です。そうした経験から、「質の高い支援を提供できる場所を増やしていきたい」という思いが強くなっていきました。

支援を必要としている方が多くいらっしゃる一方で、専門的な支援を提供できる場所が数少ない状況です。その現状を目の当たりにし、「質の高い支援の場を作りたい」と考え、『いっと』の設立を決意しました。

私がスタッフとともに目指しているのは、単なる支援の場の提供ではありません。心理の専門家として、しっかりとしたアセスメントに基づく質の高い支援を提供すること。そして何より、お子様一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、その子らしい自己実現をサポートすることです。20年以上の経験を通じて培ってきた知見を活かしながら、これからも支援の質の向上に取り組んでいきたいと考えています。

心理のプロフェッショナルが実践する高品質な支援 ー マニュアルに頼らない独自のアプローチ

ー他の発達支援施設とは異なる、『いっと』ならではのアピールポイントや特徴を教えてください。

新村:弊法人の最大の特徴は、ほとんどのスタッフが心理士の資格を持っているということです。心理の専門家として、アセスメント(分析、見立て)を特に重視しています。お子様だけでなく、親御さんへのアプローチも含めて、ニーズや発達段階、認知特性などのアセスメントをしっかりと行い、支援の方向性を見定めていけることが私たちの強みです。

世の中には様々な支援マニュアルがありますが、それらはあくまでも事例であり、一人ひとりに合わせた調整が必要です。マニュアル通りの支援が効果的なお子様もいれば、そうでない場合も多くあります。どこに躓きがあるのかを含めて、丁寧にアセスメントを行うことが非常に重要だと考えています。

その一環として、標準化された心理検査も取り入れています。認知特性を調べるWISC(ウイスク)検査やWAIS(ウェイス)検査など、有資格者でないと実施できない検査を用いて、お子様一人ひとりの認知特性を把握し、それに合わせた支援を提供しています。

「できないこと」ではなく「やりたいこと」に注目 ー ポジティブな視点で導く自己実現

ー支援を行う際に、特に意識されていることはありますか?

新村:私たちが最も大切にしているのは、その子なりの目標や、やりたいことの実現をサポートすることです。単に「できないこと」や「苦手なこと」ができるようにするだけでなく、本人が実現したいことをどうやって叶えていけるか、という視点でサポートしています。これは利用者の方だけでなく、働くスタッフに対しても同様の考え方で接しています。

また、支援の際には特にポジティブな面に着目するよう心がけています。それを支援にどう活かすかを考えつつ、ポジティブな気持ちになれるような関わりができるように心がけています。

私たちの目指すところは、自分らしく生き生きと過ごせる状態です。社会との関わりの中で困りごとがある場合は、まずは支援を利用して、その困りごとの解消に向けて一緒に取り組んでいければと考えています。

公的な福祉サービスから自費相談まで ー 幅広いニーズに応える充実の支援体制

ー『いっと』では様々なサービスを提供されていますが、それぞれについて詳しく教えていただけますか?

新村:まず、メインとなる「児童発達支援と放課後等デイサービス」があります。これらは公的な福祉サービスで、発達に何らかの躓きがあるお子様を対象としています。診断の有無は問いません。個別支援と小集団支援の両方を提供しています。これらのサービスを利用する際には、各自治体が発行する受給者証が必要となります。

「相談支援事業(いっとデザイン)」もあり、受給者証の発行に関しての相談も含めてサポートしています。これは福祉サービスを受けるための窓口として機能し、サービス利用計画の作成なども行っています。

さらに「外来相談」も実施しており、これは受給者証がなくても利用できる自費のサービスです。お子様本人への支援はもちろん、ご家族からの相談にも対応しています。心理検査も実施しており、WISC検査やWAIS検査など、認知特性を詳しく把握するための検査も提供しています。

アウトリーチ支援の強化へ ー 通所だけでない地域支援

ー今後、強化していきたい点や取り組んでいきたいことがありましたら教えてください。

新村:今後特に力を入れていきたい事業が、アウトリーチ支援です。現在は施設での支援が中心ですが、今後は学校や職場など、実際の社会の中での適応を支援していきたいと考えています。利用者の所属先と連携を取りながら、実際の生活の場で活かせるようにサポートしていきたいと思います。

また、心理検査の提供体制も強化していきたいと考えています。私たちは有資格者が多いという強みを活かし、必要な時にすぐに検査を受けられる体制を整えていきたいと思います。検査は支援の全てではありませんが、自分の認知特性を知る重要なツールの一つとして、よりアクセスしやすい環境を整えていきたいと考えています。

支援を必要とする全ての方へ ー 一人ひとりの「生きやすさ」を共に探す

ー最後に、支援を必要とされている方々へメッセージをお願いします!

新村:「発達障害があるから」「周りと違うから」と、自分の可能性を狭めてしまうことがあるかもしれません。しかし、それは決して特別なことではありません。誰もが自分らしく生きていく中で、時には困難に直面し、支援を必要とすることがあるのです。

大切なのは、自分自身を知ることです。得意なことは何か、苦手なことは何か、どんな環境だと過ごしやすいのかなど、自分の特性を理解することでより良い選択ができるようになります。中には自分なりの工夫で充実した生活を送られている方もいらっしゃいますし、それはとても素晴らしいことです。

一方で、学校や職場、人間関係など、社会との関わりの中で戸惑いや困難を感じることもあるでしょう。そんな時は、決して一人で抱え込まないでください。私たち専門家ができることは、その方の「困った」に寄り添い、一緒により良い道を探していくことです。

『いっと』で最も大切にしているのは、一人ひとりの「やりたいこと」を支えることです。発達障害があっても、十分に自分らしい人生を歩んでいける。私たちは、そのサポートを全力で行っていきたいと考えています。

まずは気軽にご相談ください。ご本人様はもちろん、ご家族の方も含めて、皆様の「生きやすさ」を一緒に考えていければと思います。私たちは、専門的な知識と経験を活かしながら、一人ひとりに寄り添った支援を提供してまいります。