住宅街に溶け込むように建つ一軒の建物。そこには『はまはっぴー家族食堂』という看板が掲げられています。1食100円という価格設定ながら、栄養バランスの取れた温かい食事を提供し、子どもから高齢者まで多世代が集う憩いの場となっているこの場所では、食事を通じて人と人との繋がりが生まれています。

2018年の設立以来、単なるこども食堂の枠を超え、地域全体の「家族食堂」として歩みを続けてきた施設。24時間体制で駆け込み寺としての機能も担い、様々な専門職のボランティアスタッフが支援の手を差し伸べています。

核家族化や地域コミュニティの希薄化が進む現代社会において、かつての「大家族」のような温かさを取り戻そうと奮闘する代表の平野大心氏に、活動への想いと今後の展望について詳しくお話を伺いました。

「こども食堂」から「家族食堂」へ ― 多世代交流拠点としての役割

ー平野様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『はまはっぴー家族食堂』の概要についてお聞かせください。

平野:2018年から始めた『はまはっぴー家族食堂』は、子どもから親、祖父母まで、どの世代も集える多世代交流拠点として運営しています。全国的には「こども食堂」という名称が多い中、私たちは意図的に「家族食堂」という名称を選びました。これは、特定の年齢層に限定せず、多世代が交流できる場所づくりを目指しているからです。

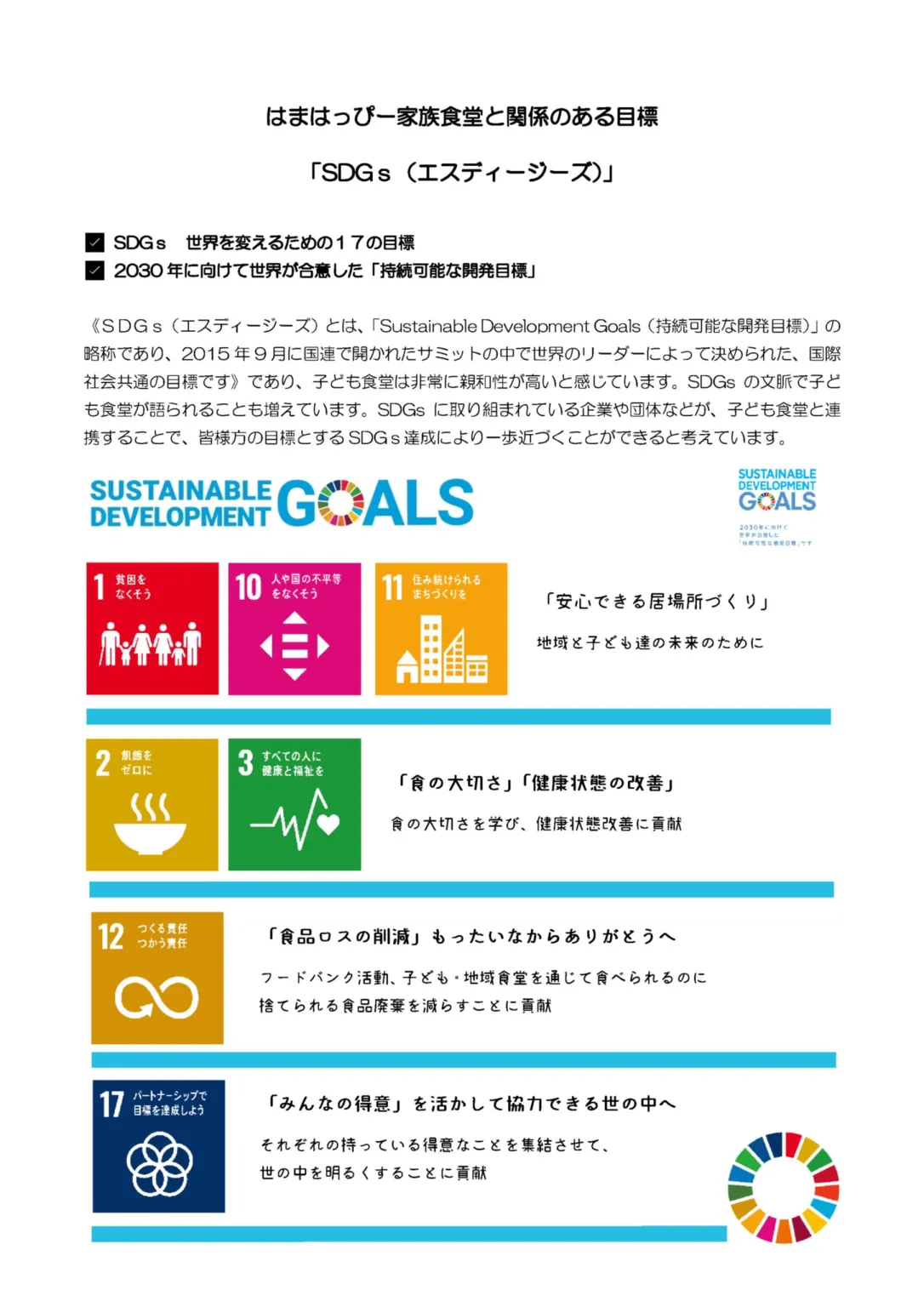

1食100円で食事を提供する活動を中心に、学習支援や相談支援、フードバンク活動なども展開しています。フードバンク活動では、食品を集めて必要な方々へ届けることで、「もったいない」を「ありがとう」に変えていく取り組みを行っています。

また、その時々で集う人々のニーズに応じて柔軟に対応しています。例えば、おじいちゃんおばあちゃんだけで集まりたい時や、子育て中のお母さんたちが「ママの会」として集まりたい時など、様々な形での利用が可能です。

問題解決から予防的アプローチへ ― 設立の背景にある想い

ー平野様が『はまはっぴー家族食堂』を始められたきっかけについて、詳しくお聞かせください。

平野:私は臨床心理士として、教育機関や児童養護施設での勤務を通じて、様々な家庭や子どもたちと関わってきました。その経験から、問題が起きてからの対処も大切ですが、予防的な取り組み、つまり事前につながりを作って孤立を防ぐことの重要性を強く感じました。

特に気になったのが、支援が必要な家庭の孤立の問題です。例えば、虐待などの深刻な問題も、誰にも助けを求められない状況や、サポートの不足が要因となっていることが少なくありません。そうした事態を未然に防ぐためにも、誰かに頼れる人や場所が身近にあることが重要だと考えました。

「ここに来れば何とかなる」という安心感を持ってもらえる場所、そして実際に支援につながる入口としての機能を持つ場所を作りたい。そんな思いから活動をスタートさせました。

核家族化と地域コミュニティの変容がもたらす課題

ー最近は、そういった孤立の問題が増えているように感じますが、平野様はどのようにお考えですか?

平野:大きな要因の一つは、大家族から核家族への移行です。以前は、親や祖父母世代から子育ての知恵が自然と伝承されていましたが、今はそういった機会が減少しています。

また、地域コミュニティの希薄化も大きな課題です。かつては当たり前だった、お隣さんに醤油を借りに行くことや、おすそ分けをするような関係性が、今では「迷惑をかけてはいけない」という遠慮から生まれにくくなっています。お節介なおじさん、おばあさんの存在も少なくなり、各家庭で問題を抱え込んでしまう傾向が強まっています。

こうした社会構造の変化により、外部からの支援の手も差し伸べにくい状況が生まれています。もっとお互いが助け合える風土、そしてそれを可能にする場所が必要だと感じています。

専門性と常設性を活かした支援体制 ― はまはっぴーならではの特徴

ー他のこども食堂と比べて、『はまはっぴー家族食堂』の特徴やアピールポイントを教えてください。

平野:大きな特徴は、スタッフに様々な専門職が在籍していることです。私自身が臨床心理士・公認心理師として活動する他、社会福祉士、看護師、保護司、教員など、それぞれの分野のプロフェッショナルがボランティアとして集まっています。

全員がボランティアとして、強い想いを持って活動に参加しているのも特徴です。まず関係性を築き、安心・安全な環境を確保した上で、必要に応じて専門的な相談支援にもつなげていける体制を整えています。

もう一つの強みは、24時間誰かが常駐している点です。公民館などで開催される一般的なこども食堂と異なり、私たちの施設は常設です。食事の提供はもちろん、緊急時の一時的な住まいの提供など、駆け込み寺としての機能も果たしています。

「縁」と「円」の二重の意味 ― 活動を支える理念

ー支援者の皆様が無償で活動されているということですが、『はまはっぴー』の理念やコンセプトについて教えてください

平野:はまはっぴーは「家族の‟えん”を繋ぐ」をコンセプトに活動しています。この‟えん”には、ご縁としての「縁」と、サークルを表す「円」という二つの意味が込められています。

私たちが目指すのは、自分の家族だけでなく、地域社会全体を一つの大きな家族として捉え、誰もが繋がれる場所を作ることです。また、家族間の「縁」が途切れてしまっている場合には、もう一度それを繋ぎ直すお手伝いもしています。

「円」には循環という意味も込められています。ここで助けられた人が、今度は誰かを助ける側になる。子どもたちが楽しい思い出を作り、大人になった時に今度は自分が次の世代を支える側に回る。そうした助け合いの循環を生み出すことで、世代を超えた支え合いの輪を広げていきたいと考えています。

関係性構築を重視した支援のあり方

ー利用者の方々と接する際に、特に意識されていることはありますか?

平野:利用される方々は、様々な背景を持ち、中には孤立した状況にある方もいらっしゃいます。そのため、まず第一に「ここが安心安全な場所である」ということを感じていただけるよう心がけています。

コロナ禍においては、集まっての活動が制限される中、食品配布やお弁当配布の際に一声かけさせていただくなど、できる範囲での関係性づくりを続けてきました。

また、衣食住が満たされない状況では、相談すること自体が難しいという現実があります。まずは食事の提供を通じて関係性を築き、そこから徐々に相談支援につなげていくというアプローチを大切にしています。

持続可能な支援体制の確立に向けて

ー今後、より強化していきたい取り組みについて教えてください。

平野:安定的な活動を継続していくために、資金面での基盤強化が課題です。現在も地元企業や団体、個人の方々から物資や寄付金をいただいていますが、今後はマンスリーサポーター制度を充実させていきたいと考えています。月500円や1000円といった継続的な支援が増えることで、支援できる家庭も増えていくはずです。

また、利用者の方々の中から「今度は自分たちがボランティアとして関わりたい」という声も出てきています。支援を受ける側から支援する側へと立場が変わっていくのも、私たちが目指す「循環」の一つです。それぞれの得意分野を活かしながら、持続可能な運営体制を築いていきたいと思います。

企業との連携で広がる支援の可能性

ー寄付や支援をしてくださる方々について、詳しく教えていただけますか?

平野:最近では、企業との連携も活発になってきています。例えば、JA(農業協同組合)さんのファーマーズマーケットでは、売れ残った農作物を寄付していただいています。規格外の野菜など、品質には問題がないものの市場に出せない食材を有効活用することで、食品ロス削減にも貢献しています。

また、企業の防災備蓄品の入れ替え時期に合わせて食品を寄付いただいたり、お中元やお歳暮の贈答品を活用させていただいたりすることもあります。企業のSDGs活動と子育て支援を結びつけることで、win-winの関係を築くことができています。

さらに、食育の観点からも様々な取り組みを行っています。栄養士の資格を持つボランティアスタッフや、地元の飲食店の方々のご協力をいただきながら、旬の食材を活かしたメニューの提供や、寄付いただいた食材を活用した調理など、工夫を重ねています。

子育て世代が抱える孤立の問題

ー子育て中の方々が抱える悩みについて、どのように捉えていらっしゃいますか?

平野:特に子育て中のお母さんの孤立は深刻な問題です。それまで社会で活躍していた方が、出産・育児を機に一時的に仕事を離れることで、社会との接点が急激に減少してしまいます。慣れない育児に戸惑いながら、子どもと二人きりの世界に閉じこもってしまいがちです。

そうした中で、先輩ママからアドバイスをもらったり、「この時期どうしたらいいの?」と気軽に相談できる場所の存在は重要です。ただ、そういった場所につながること自体にハードルを感じる方も少なくありません。そうした方々の支援こそが、私たちの活動の重要な意義の一つだと考えています。

誰もが集える場所を目指して

ー最後に、『はまはっぴー家族食堂』の利用を考えている方々へメッセージをお願いします!

平野:『はまはっぴー家族食堂』は、本当に誰でも来ていい場所です。まずは気軽に足を運んで、家族団らんの雰囲気を味わっていただきたいと思います。そして、ここで経験した温かさを、ご自身の家族や周りの人たちにも広げていってほしい。そんな思いを込めて、これからも地域の皆様の居場所づくりに取り組んでいきます!