子どもたちが楽しく習字を学べる環境づくりに取り組む「虹雲(こううん)習字教室」。

年長さんから高校生まで幅広い年齢層の子どもたちが集い、学年の壁を越えた交流を育みながら、文字の美しさを学んでいます。

今回は教室を主宰する虹雲先生に、教室の特徴や指導方針についてお話を伺いました。

子どもが好きだから始めた習字教室

ーどういった方を対象に、どのようなご指導をされていますか?

虹雲先生:子どもが好きだったので、子どもを対象にした習字教室をしたいと思いました。

名古屋では2019年頃から教室を始めました。

始めるのは年長、小学校低学年くらいからが多いです。

初期の頃に始めた子はもう中学生です。

おとなになって『やっていて良かった』書塾を目指しています!

えんぴつの正しい持ち方、姿勢に気をつけさせる。自分の名前をきれいに書く。

習っていない漢字も含めてかなりの文字を書きますので2年生ぐらいから漢字で名前が書けるようになります。

書き順や部首も教えています。

書道との出会いと教室を始めたきっかけ

ー教室を始められたきっかけや背景について教えていただけますか?

虹雲先生:こどもの頃から”習字”は何となくやっていたのですが、書道として始めたのは高校の頃友達に誘われてです。

当時愛知教育大学の”かな”の黒野清宇先生宅に行っていました。

まさか習字の先生になるとは全く思っておらず、先生とおしゃべりして帰ってきたような感じで手を動かすよりも口を動かして帰ってきた(笑)

黒野先生驚くだろうな、私が書の教室をしていると知ったら。お会いしたいのですがもう亡くなられてしまいました。

結婚してからは転勤で6〜7回引っ越しをしていまして、転勤先の福岡でまたやってみたいと思い稽古を再開しました。

書家の吉田成堂先生、吉田成美先生に出会い、気が付けばずっと続けてきたことを職業にすることになっていたのです。

九州にこんなに長く居るとは思わなかったのですが、福岡に4年、佐賀には10年ちょっと居まして、転勤になった時に会の先生に教室を引き継いでいただきました。

それから名古屋へ引越して現在に至ります。結構長くやっております(笑)

学年の壁を越えて仲良くなれる教室の特徴

ー教室の特徴やアピールポイントについて教えていただけますか?

虹雲先生:家に帰って”楽しかった”と思える教室にすることです。

文字を書くのは勉強的要素が強いじゃないですか、漢字を書いたりを続けていると嫌になってしまう子もいるのでクイズ形式にしたりして皆で楽しめるよう心がけています。

そして、高学年になる頃にはママより上手になるはず!!

また、学校の教室と違って学年の壁を越えて仲良くなっているのも醍醐味のひとつだと思います。

ゲームの話とか推しの芸能人とか色々な話が出てきます。

褒めて育てる指導方針

ー先生がご指導される際に大切にしていることや、意識していることはありますか?

虹雲先生:少し前の新聞に、師匠 石飛博光先生(東京まで稽古に行っています)の記事で、永六輔さんが『難しいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく』という井上ひさしさんの言葉を示してくれた、と載っていました。

凄すぎる言葉です。

そんな風に指導できることが理想です。

そして、今時の育児かもしれませんが褒めて育てる。

「いいね、ここのハライは100点!」と褒め、最後に「ここをもう少しこうしたら更に良くなるよ。」

またはどうしたらよいか自分でちょっと考えさせることも大切だと思います。

文字だけではなく「硬筆用紙を忘れた〜」という子に「私の使って」とすぐに言える子、生活面でも良いことを見かけたら褒めています。

時代の変化に合わせた教室運営を目指して

ー今後強化したいと考えていることや、新たに取り組んでみたいこと、将来のビジョンについて教えてください。

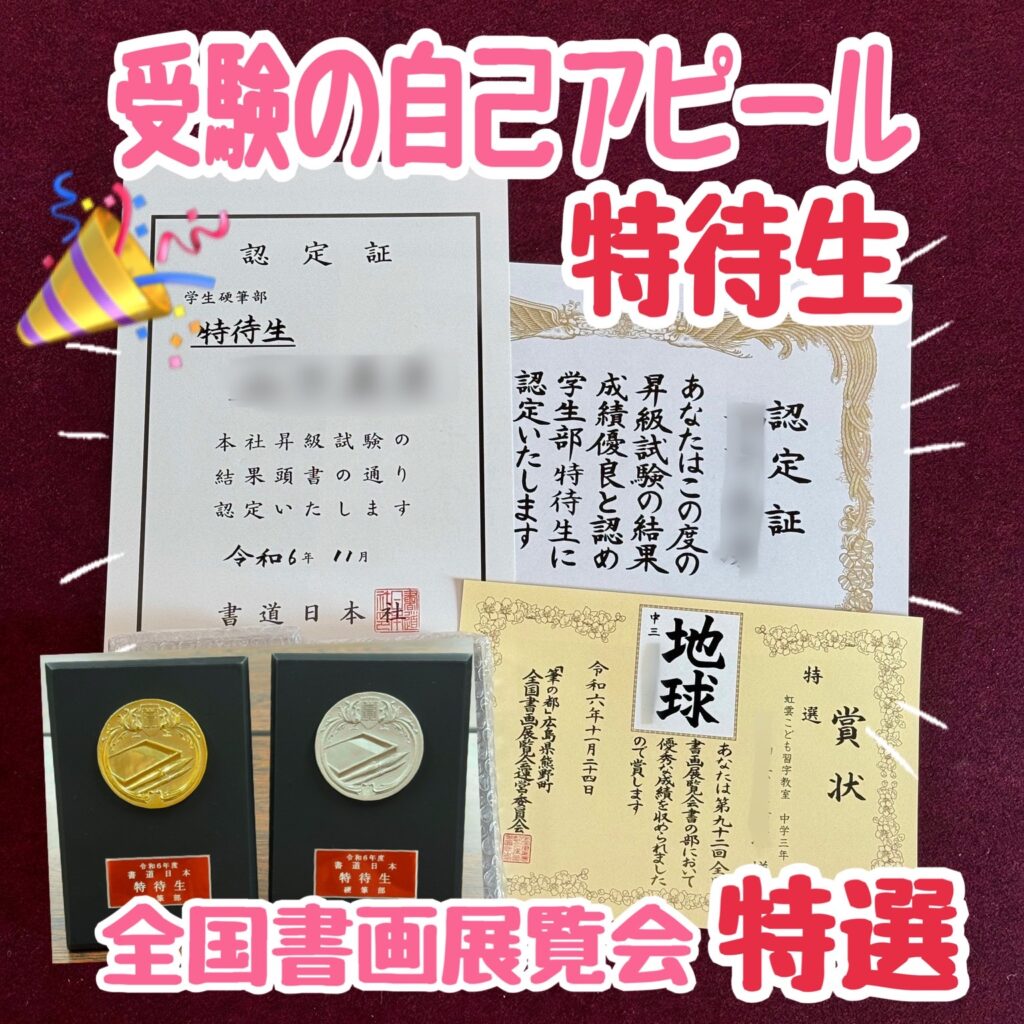

虹雲先生:文字を通して自分に自信を持たせる。学校の夏休み応募等で賞を貰ったりすると皆から認められてそれがまた自信へと繋がります。習いに来ているからには上達させたいですね。

今は世の中が複雑で色々と難しい時代です。

時代の波に乗って運営していくことを考えています。私自身が常に勉強です。

継続は力なり——入会を考えている方へのメッセージ

ー最後に入会を考えていらっしゃる方に、メッセージをお願いできますでしょうか?

虹雲先生:今どき「習字なんて」なんてと思われがちですが、デジタル技術は大人になってからでも学ぶことが出来ます。

子ども時代にアナログで指先と脳を使う、アナログで培ったセンスをデジタルに応用しこの両方を組み合わせることで、より豊かな表現力を持つことができると思います。

書の上手い子は、落ち着きや集中力、じっくりと考える力があって他の勉強もよく出来るんじゃないかなと思う子が多いです(笑)

これはアート方面だけでなく運動面でも活かせると思います。

“継続は力”で、文字を通して他方面でも活躍できる”力”になれるようこれからも楽しく指導していきたいと思います。