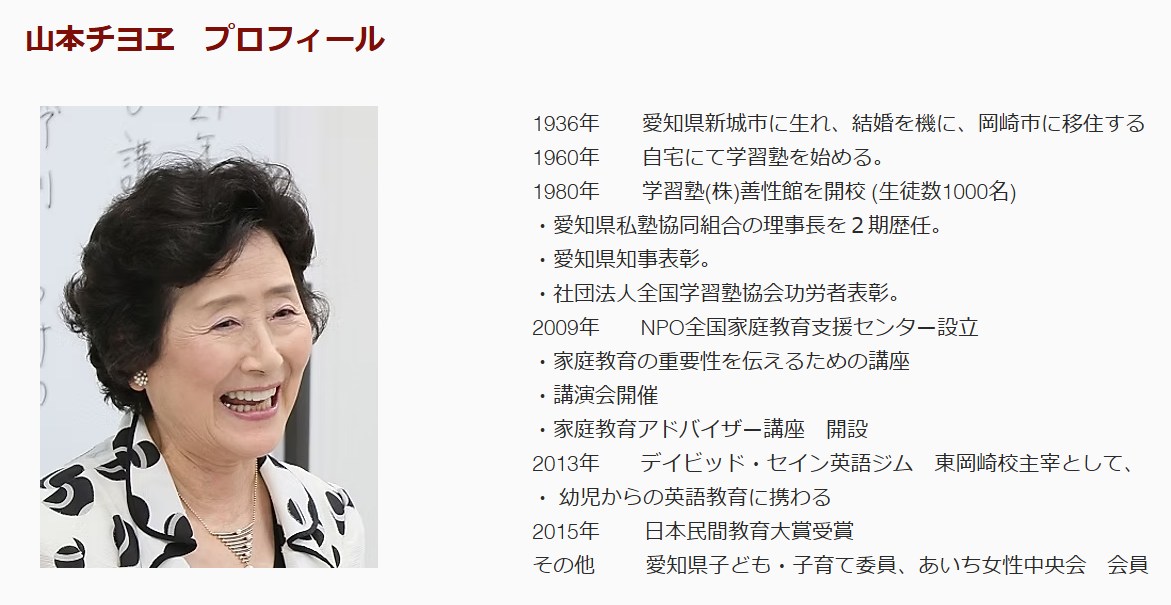

半世紀以上にわたり教育の最前線で活躍してきた山本チヨヱさん。学習塾「善性館」の経営から始まり、「愛知県私塾協同組合」の設立、そして現在は『NPO法人全国家庭教育支援センター』の理事長として、子どもたちの健全な育成と家庭教育の支援に尽力しています。

89歳(2025年現在)とは思えない溢れるバイタリティと、教育への情熱を持ち続ける山本さん。「良い学校に行ける子を育てるだけでなく、良い人間を育てることが大切」という信念のもと、子どもたちの可能性を広げる新しい教育の形を追求し続けています。近年は富士山の麓で「富士山キングダム」というプロジェクトを立ち上げ、自然体験を通じた教育活動にも取り組んでいます。

今回は、長年の教育経験から見えてきた家庭教育の重要性や、これからの時代に必要な教育のあり方について、山本さんの思いを伺いました。

全国家庭教育支援センターの概要と活動内容

ー山本さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『NPO法人 全国家庭教育支援センター』の主な活動内容について教えてください。

山本チヨヱ理事長(以下敬称略):『NPO法人 全国家庭教育支援センター』の活動は大きく分けて、3つの柱があります。

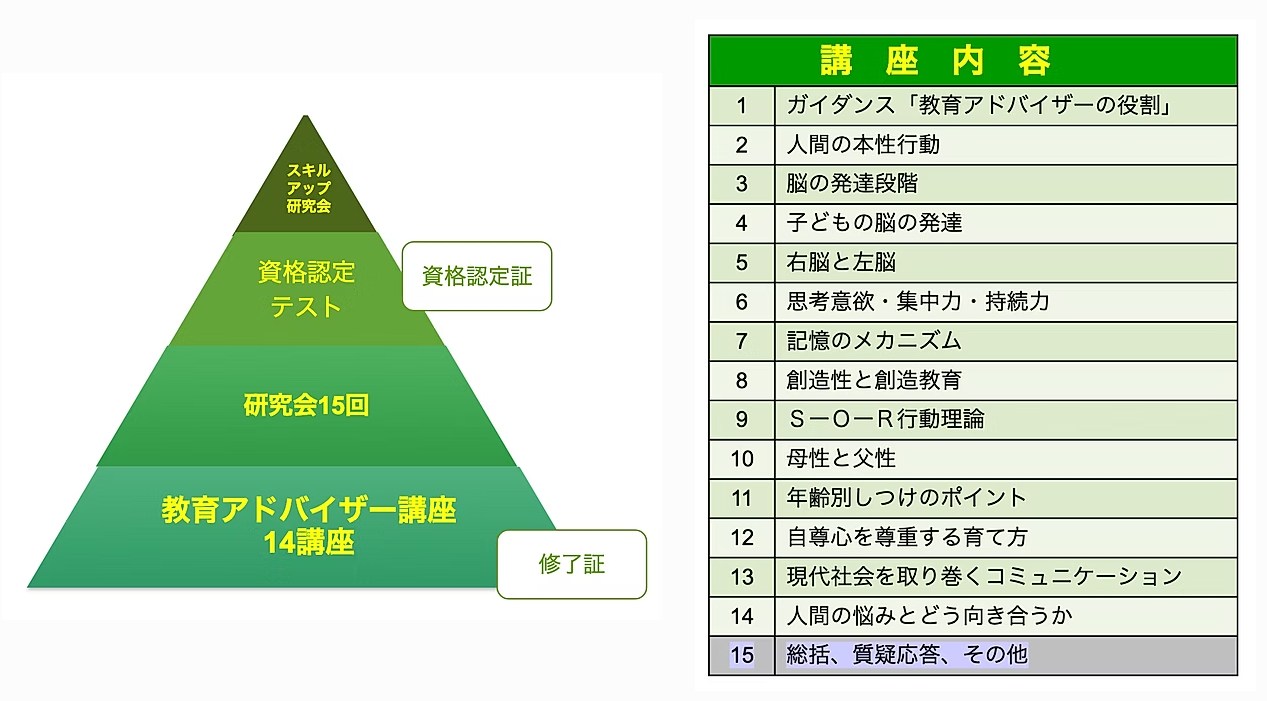

1つ目は「家庭教育アドバイザーの養成」です。独自の教育プログラムを受講していただき、認定を受けた方々が全国各地で親への教育支援活動を展開できるようにしています。

2つ目は定期的な講座や講演会の開催です。年に1回は大規模なフォーラムを開催し、教育関係者や親御さんにご参加いただいています。昨年は和太鼓の演奏でオープニングを飾り、その後特別セッションを行うなど、様々な工夫を凝らしています。

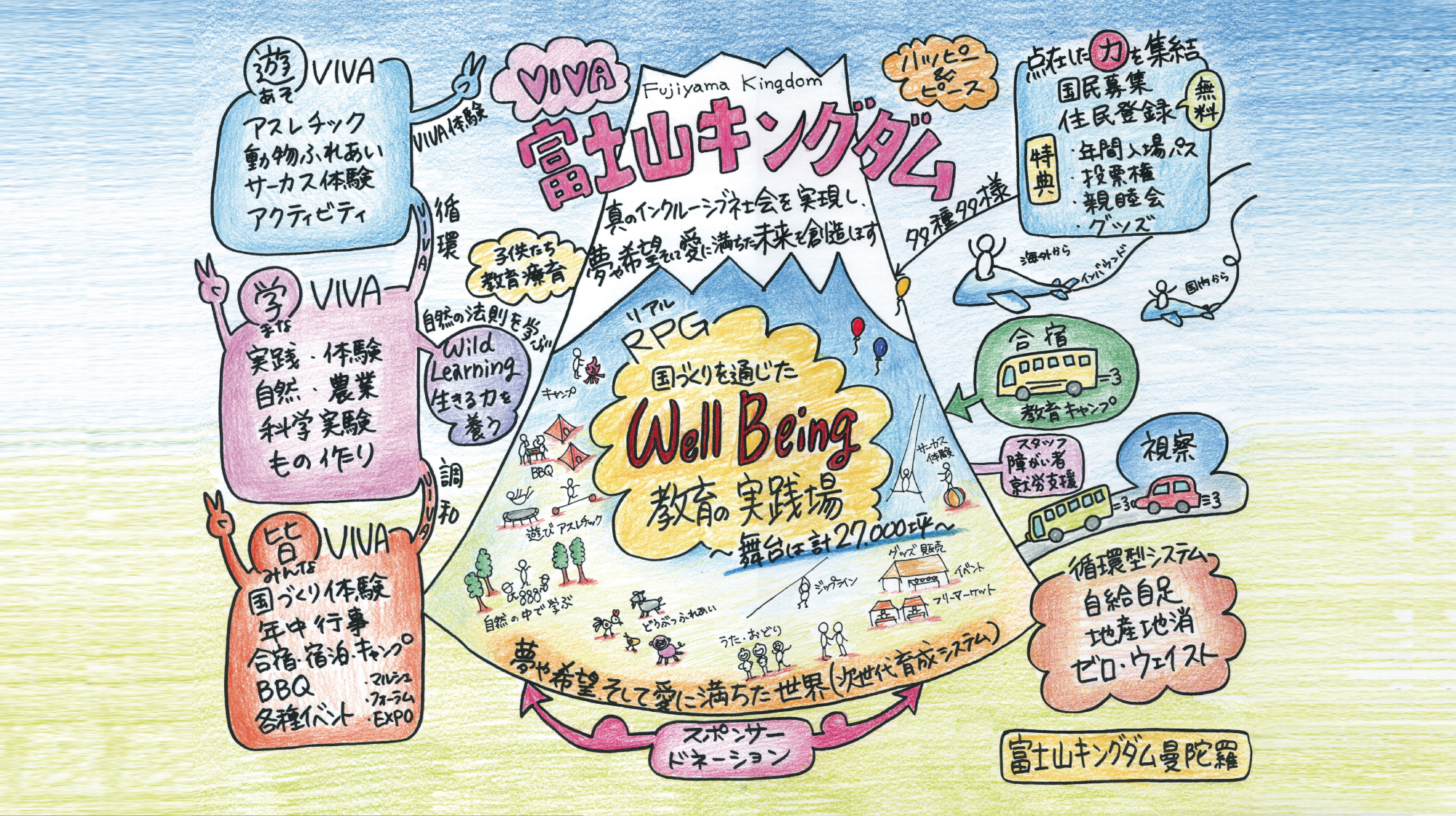

3つ目として、最近では「富士山キングダム」という新しいプロジェクトが始まりました。富士山の麓で自然体験を通じた教育活動を展開し、子どもたちの想像力や生きる力を育むことを目指しています。火おこしやご飯炊き、山菜採りなど、生活の基本となる体験を提供しています。

このように、センターでは座学だけでなく、実践的な体験を通じた学びも重視しています。家庭教育支援は、これからの時代を生きる子どもたちのために、ますます重要になってくると考えています。

「子どもに数学は教えられても、親の教育は誰がする?」- 教育支援センター設立の決意

ー山本さまが、『全国家庭教育支援センター』を立ち上げられた経緯について教えてください。

山本:私は学習塾経営(善性館)が長く、当時は塾業界の認知度向上のため、「愛知県私塾協同組合」を設立しました。設立には大変な苦労がありましたが、その後、他の県でも協同組合が設立されていきました。

当時の塾業界は、教育の「裏街道」のようなイメージがあり、学校の教員になれなかった人や公の場所に行きたくない人たちがやるような印象がありました。しかし、私たちの塾には素晴らしい先生方が大勢いらっしゃいました。その先生方にも胸を張って「こういう教育をしている」と言えるような認知された業界にしたいという思いがありました。

学習塾を経営していた時、私はよく父母会を開催していたのですが「この親にしてこの子あり」という言葉の真実を実感することが多くありました。私は数学を教えていましたが、単に教科を教えているだけでは不十分だと感じるようになりました。

特に気になったのは、お母さんたちへの教育の場が公的にないということでした。私の塾では幼児教育から大学受験まで幅広い年齢の生徒を受け入れていました。小さい時から預かった子どもたちの成長を見ていると、親と子どもの間に強い相関関係があることが分かります。特に家庭内での幼児期の教育が非常に重要だと感じました。

そこで、塾事業をいったん立ち止まり、この『全国家庭教育支援センター』を立ち上げることを決意したのです。

「押しつけない」が革新的!? – 従来の教育支援と一線を画す独自メソッド

ー多くの教育系NPO法人がある中で、『全国家庭教育支援センター』ならではの特徴や強みについて教えてください。

山本:私たちの最大の特徴は、「押しつけない教育」を実践していることです。例えば、「富士山キングダム」での活動では、子どもたちに「これをしなさい」「あれをしなさい」という指示を一切しません。すると、子どもたちは驚くほどの想像力を発揮し、自分たちで遊びを創造していくんです。

また、親への教育支援においても同じ姿勢を貫いています。私は子どもたちに「こうなってほしい」という大きな望みは持っていません。それは親のわがままであり、ある意味で虐待にもなりかねないと考えているからです。例えば、「自分が医者になれなかったから子どもを医者にさせたい」というのは、子どもの可能性を狭めることになります。

私たちが目指しているのは、子どもも親も、それぞれが自分らしく幸せに生きていける環境づくりです。50年以上の教育経験を通じて、押しつけの教育ではなく、体験を通じた学びの大切さを実感してきました。林間学校での体験や、親子で共に過ごす時間の中で、自然と学びが生まれていくのです。

そして、もう一つの特徴は、理論だけでなく実践を重視していることです。私自身、3人の子育てをしながら仕事をしてきた経験があります。その実体験をもとに、現代の親たちが直面している悩みに寄り添い、具体的なアドバイスができることも、弊センターの強みだと考えています。

母親教育の重要性と家庭の在り方

ー母親への教育指導で特に意識されていることはありますか?

山本:家庭が円満で、子どもが居心地の良い場所であるためには、母親の心の安定が非常に重要です。同時に、父親の存在も必要不可欠です。私は母親たちに「家庭には柱が必要で、その柱は父親であることが望ましい」と伝えています。

これは決して男尊女卑という考えではありません。子どもの健全な成長のために、家庭内での役割分担とバランスが重要なのです。私自身、仕事では男性以上に働いてきましたが、家庭では父親を立てる姿勢を大切にしてきました。

私の経験から、このような家庭環境で育った子どもたちは、健全に成長していきます。子どもたちは親の振る舞いをよく見ています。母親が父親をどのように扱い、家庭をどのように築いているかが、子どもたちの将来の家庭観に大きな影響を与えるのです。

自発的な学習習慣の形成と親の影響

ー子どもが自発的に学習する習慣を身につけるために、親はどのように関わるべきでしょうか?

山本:最も重要なのは親自身の姿勢です。

例えば、読書習慣について。よく「子どもが本を読まない」という相談を受けますが、親自身が本を読まない家庭では、子どもも本を読まないものです。

私の家庭では、夫が朝早くから新聞を読み、子どもたちが起きてくる前に3、4紙を比較して読んでいました。そして食事の前に、それぞれの新聞の視点の違いなどを子どもたちに話して聞かせていました。このような環境で育った子どもたちは、自然と読書への抵抗がなくなっていくものです。

教育者としての使命

ー50年以上の教育実践、「教育者として何を大切にすべきか」という点について、山本先生の哲学をお聞かせください

山本:長年教育に携わってきた者として、単に勉強ができる子、偏差値の高い子を育てるだけでは不十分です。良い人間を育てること、そして良い親を育てることが重要だと考えています。

私の塾「善性館」では、野外活動も積極的に取り入れていました。春休みには海外への語学研修を実施し、夏には林間学校で山登りや川遊びをしました。たしかに、ケガをするなどの多少のリスクは存在しますが、そういった体験を通じて子どもたちはたくましく成長していくのです。

今では、「善性館」に通ってくれていた当時の教え子たちが大人になって、訪ねてきてくれます。彼らは数学の授業の内容は覚えていなくても、林間学校での体験や、その時の私の言葉をよく覚えています。教育者は、心に残るような体験を子どもたちに提供していかなければならないのです。

新しい取り組み:富士山キングダムでの体験教育

ー今後、特に力を入れて取り組んでいきたいことはありますか?

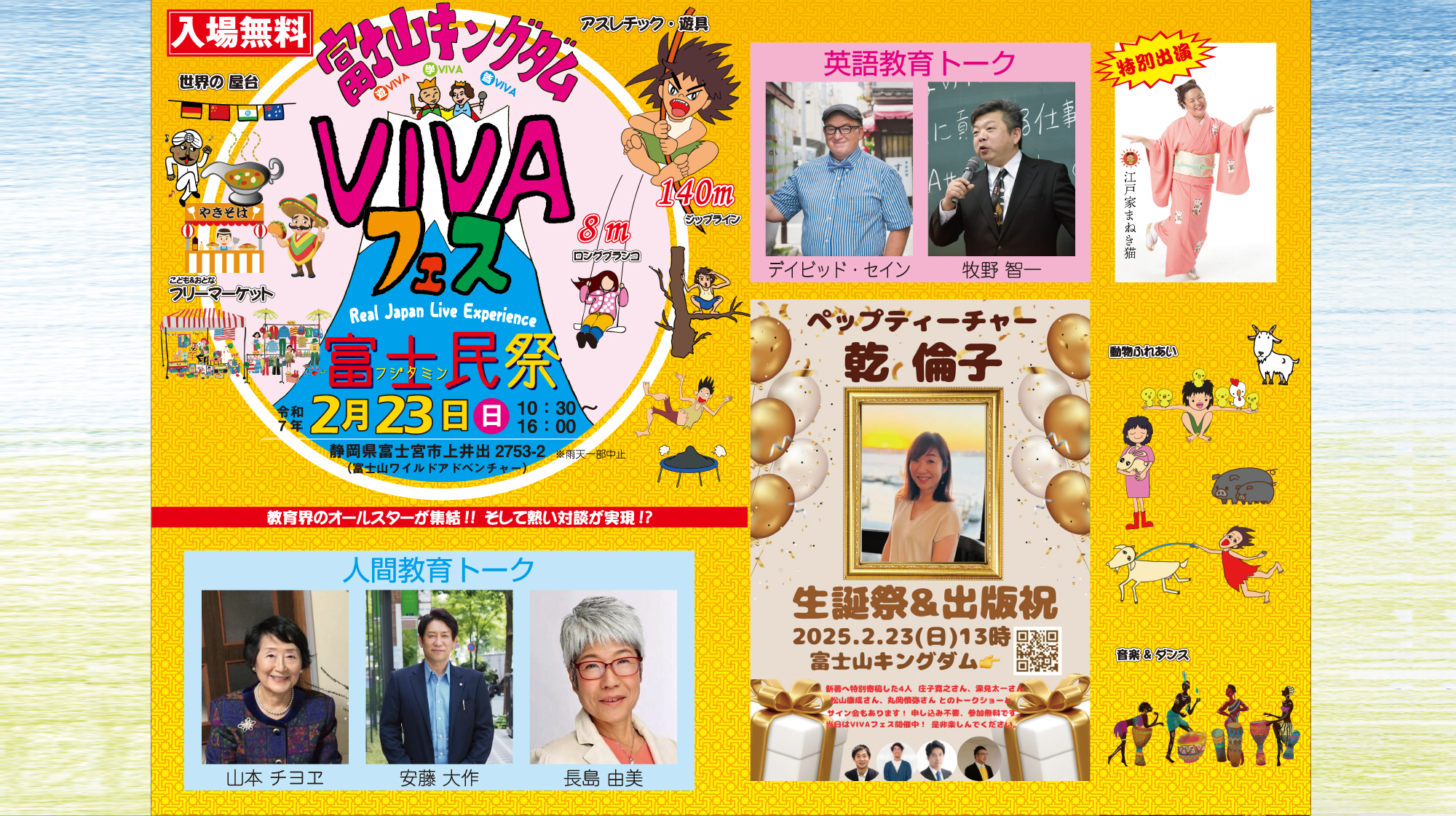

山本:現在、富士山の麓で「富士山キングダム」という新しいプロジェクトを展開しています。2024年2月23日には建国1周年を迎え、大きなイベント「VIVAフェス」を開催予定です。ここでは、子どもたちに自然の中での体験を通じて、想像力や生きる力を育んでもらいたいと考えています。

ここでは、子どもたちに特別なプログラムを押し付けることはしません。広大な自然の中で、子どもたちは驚くほどの想像力を発揮し、自分たちで遊びを創造していきます。大人が「こうしなさい」「ああしなさい」と指示することで、子どもたちの可能性を狭めてしまっているのです。

また、実践的な生活技術の習得も重視しています。例えば、火おこしやご飯炊き、山菜採りなど、生きていく上で基本となる体験をさせています。現代の子どもたちは、マッチの使い方すら知らない場合が多いのです。しかし、人類の歴史は火の使用から始まっています。

これからの時代、食料難などの課題も予想されます。そんな時代を生き抜くために、自然の中でどのように命を守り、他人の命を守っていくかを学ぶ機会を提供することは、大人の責務だと考えています。

「今からでも、教育は変えられる」 – 89歳・現役教育者からの熱きメッセージ

ー最後に、『全国家庭教育支援センター』の取組みに興味を持つ方々へ、メッセージをお願いします!

山本:私は89歳になりますが、まだまだ教育を変えていきたいという強い思いがあります。

教育に携わってきた者として痛感するのは、私たちには子どもたちの未来に対する大きな責任があるということです。今、子どもたちの自死が増加し、凶悪な犯罪も後を絶ちません。しかし、政府の対応は常に後手に回っています。だからこそ、私たち民間人が立ち上がり、同じ思いを持つ仲間と共に、社会を変えていく必要があるのです。

自分の子どもの幸せと、この国の幸せを思うなら、ぜひ一緒に活動しましょう。

これは単なる呼びかけではありません。

私は本当に幸せな人生を送らせていただいています。それは、多くの素晴らしい友人たち、そして私の周りにいる全ての人々のおかげです。この感謝の気持ちを、次の世代にも繋いでいきたいのです。