たかまゆオーダー書道教室は、小学生から大人の方まで幅広い年齢層を対象に、一人ひとりに合わせた書道・書写指導を行う教室です。元中学校国語教員の経験を活かし、生徒それぞれの目標や課題に合わせた指導を提供しています。基礎を大切にしながらも、文字を書く楽しさを伝える指導方針が特徴です。

幅広い年齢層を対象とした、多様な書道指導

ーどんな方を対象としていてどんな指導を行なっているのか、教室の概要について教えてください!

当教室は年齢層は小学生から大人の方までいらっしゃいます。やっぱりお子さんの指導としては、書写と書道で分けています。国語の中の書写の科目は整った正しい文字を書くのが基礎となるのですが、高校生以上の芸術科目の中の書道になると、自分を表現していくという側面があります。

書道の基礎には書写があるのですが、書写を基礎として、そこから芸術の世界に入っていくような指導を行っています。書写の中でも筆が基本だと思われると思うのですが、当教室ではペン字だったり、筆ペンだったり、硬筆だったり、日常生活に寄り添ったことも取り入れております。

教員経験から生まれた、個々に合わせた指導への思い

ー教室を始められた経緯やきっかけについて教えてください!

私は中学校の国語の教員を少しの間やっていた時期がありました。その時に1クラス25人程に同じ内容を同じ期間教えるということに疑問を持ったことがあります。致し方ない部分ではあるのですが、クラスでは書写が得意な子と文字を書くことを苦手とする子が共存しています。

でも、そういう苦手意識を持っている子もアプローチの仕方を変えれば、書くこと自体が好きになったり「こういう書き方もありなんだな」と思えるようになったりすると思うんです。もちろん基礎から外れるということはしないのですが、基礎に則りながらも文字を書くことが楽しいと思える指導方法が適材適所であると考えた時に、みんなと同じ課題、同じ文字、同じ期間で教えるということに物足りなさを感じました。

やり方を個人個人で変えようとすると、不公平という雰囲気も生徒間で起こる懸念もあり、大きく差はつけられない指導方法となると、学校現場では限界があるなと感じました。それが原因で辞めたというわけではないのですが、それも一部理由で学校現場から離れ、自分のやりたかった一人ひとりに寄り添った指導方法の教室をやりたいなと思ったことがきっかけです。

一人ひとりに合わせた課題設定が最大の強み

ー他の教室にはない特徴や、教室としての一番の強みについて教えてください!

一番の強みは一人ひとりに寄り添って、一人ひとり違う課題をやっているということが、他の教室にはない点だと思います。同じ空間にいると、通常は同じ教科書でお手本を見て、同じものを皆で書いて、先生に添削してもらうという流れだと思うのですが、当教室は本当に生徒さんから何をやりたいかまずヒアリングを始めるのです。当教室でどこを伸ばしていきたいか、何をやっていきたいかを伺った上で、それを基に授業の内容を考えていきます。

そのため、本当に一人ひとり違ったことをやっています。使う道具も筆ペン、ボールペン、鉛筆と違いますし、書いている文字も違いますし、書いている書体も違っています。同じ空間で、おそらく一度も被ったことがないですね。同じことをやっている方がいなかったです。

ただ、同じ空間で他の人が取り組んでいることを見て「あれもやってみたいな」という発見が生まれやすかったりもするので、「こういう書き方もありなんだ」という新発見をすることもできるというのが、当教室のメリットだと思います。

生徒一人ひとりの習熟度に合わせた段階的な指導方針

ー受講されている方を指導する際に、特に意識していることや、指導の方針があれば教えてください!

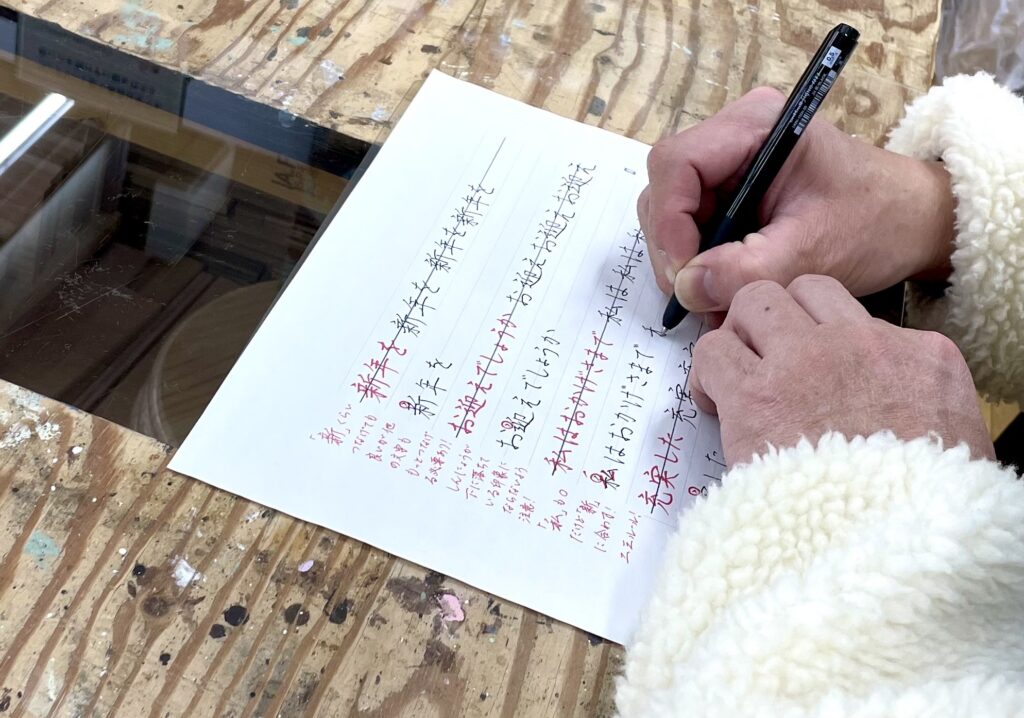

当教室ではプリントや指導の内容は全部私が考えていて、特定のテキストを使うというわけではなく、お手本も全部私の手書きです。書道の臨書となると、昔の中国古典や日本古典といった優れた方が書かれたものを学ぶことになるので、もちろんその方のお手本が必要になるのですが、そうでない書写や整った文字を書きたいということであれば、基本的に私がお手本を書くことになっています。

お手本を書く時に気をつけていることがあります。例えば、「村」という文字を書くとします。「村」には木編がありますよね。木編部分の横線がつくり部分の横線よりも右上がりが少し急になるといったポイントを、論理立てて教えると分かりやすいと感じる方もいらっしゃれば、極端に書いたものを見比べさせて視覚的に教えた方が分かりやすいと感じる方もいらっしゃるので、同じ文字を教えるのでも、その方に合った教え方をするようにしています。

また、その方がすでに習得されている内容については、あえてプリントにポイントとして書き加えないようにしています。もう知っていることを繰り返し取り組むと、生徒さん自身が伸びしろがないように感じられるのも避けたいので、習得されていると判断した内容は省いて、次の段階のポイントを書いていくようにしています。

段階を追ってプリント作りをしているので、ある方が木編の右上がりを習得されていれば、まだ習得されていない部分のポイントを書いていくといった形です。初心者の方には初期段階のアドバイスをプリントに組み込んで、それが習得されたと判断したら次の段階のポイントを書き込むという感じで。定期的に復習として前段階のアドバイスを組み込むこともあります。

生徒の希望に応じた柔軟なプラン設定

ー提供されているコースやプランなどあれば教えてください!

本当に生徒さんから聞いた「これがやりたい」「あれがやりたい」というものをそのままやっています。特定のコース分けはなく、一人ひとりの希望に応じた指導を行っています。

作品発表の場を通じて自信を育てる今後の展望

ー今後どういった点をより強化していきたいか、どういう取り組みを増やしていきたいかなどはありますか?

今までは生徒さんの作品の発表の場を作っていなかったのですが、去年初めて地域の文化展に出品することができました。強制参加ではなく、希望者だけに「出品しませんか」とお声掛けして参加していただきました。出品することで、他の方からの感想を聞いたり、他の方の作品を見て「こういうものもあるんだな」と新たな発見や学びがあると思います。

ただ、全員参加というわけにはいかず、「私なんてその域には達していない」と謙遜される方がいらっしゃいます。とっても素敵な書なのに。謙虚で学ぶ意欲がある方々だからこそもっと自分の書の魅力に気付いていただきたいと思っています。

とはいえ全員参加を強制するつもりはありませんが、自分の書の魅力に気付いてもらえる工夫を今まで以上に考えていきたいです。

文字を書く楽しさを体験してほしい

ー今後ご入会を考えられている生徒さんや保護者の方々へメッセージをお願いします!

文字を書くことは本当に楽しいことなのです。「どんなに言われても楽しくない」と思う方にこそ、ぜひ一度来ていただきたいと思います。「書道ってこんなに自由で良かったんだ」と、当教室に通ってくださった方によく言っていただけるのです。

もちろんでたらめでいいというわけではなく、基礎基本はありつつも「こういうので良かったんだ」という概念が覆されたということをよく言っていただきます。

まだ文字を書くことに楽しみを見出せていない方、書くことにブレーキがかかってしまうという方は、一度でいいので来ていただけたら嬉しいと思います。